Категории

Сменить пароль!

Сброс пароля!

Современная гастроэнтерология немыслима без эндоскопии, но путь к ней был долгим, тернистым и болезненным… для пациентов. Как же развивалась эндоскопия, и какие ключевые моменты стали определяющими на этом пути?

Первые шаги

В 1807 году Ф. Боццини впервые предложил идею инструментального осмотра внутренних органов: его прибор представлял собой короткую металлическую трубку с маленьким зеркалом на дистальном и большим на проксимальном конце, для направления света в пищевод, прямую кишку или матку [1]. Это изобретение стало первым шагом на пути к дальнейшему совершенствованию эндоскопии, и всего через несколько десятилетий (в 1826 г.) французский врач Сегалас предложил улучшенную версию прибора, расширив его использование не только для пищевода, но и для осмотра уретры, мочевого пузыря, матки и прямой кишки [1].

Развитие эндоскопии и термин «эндоскоп»

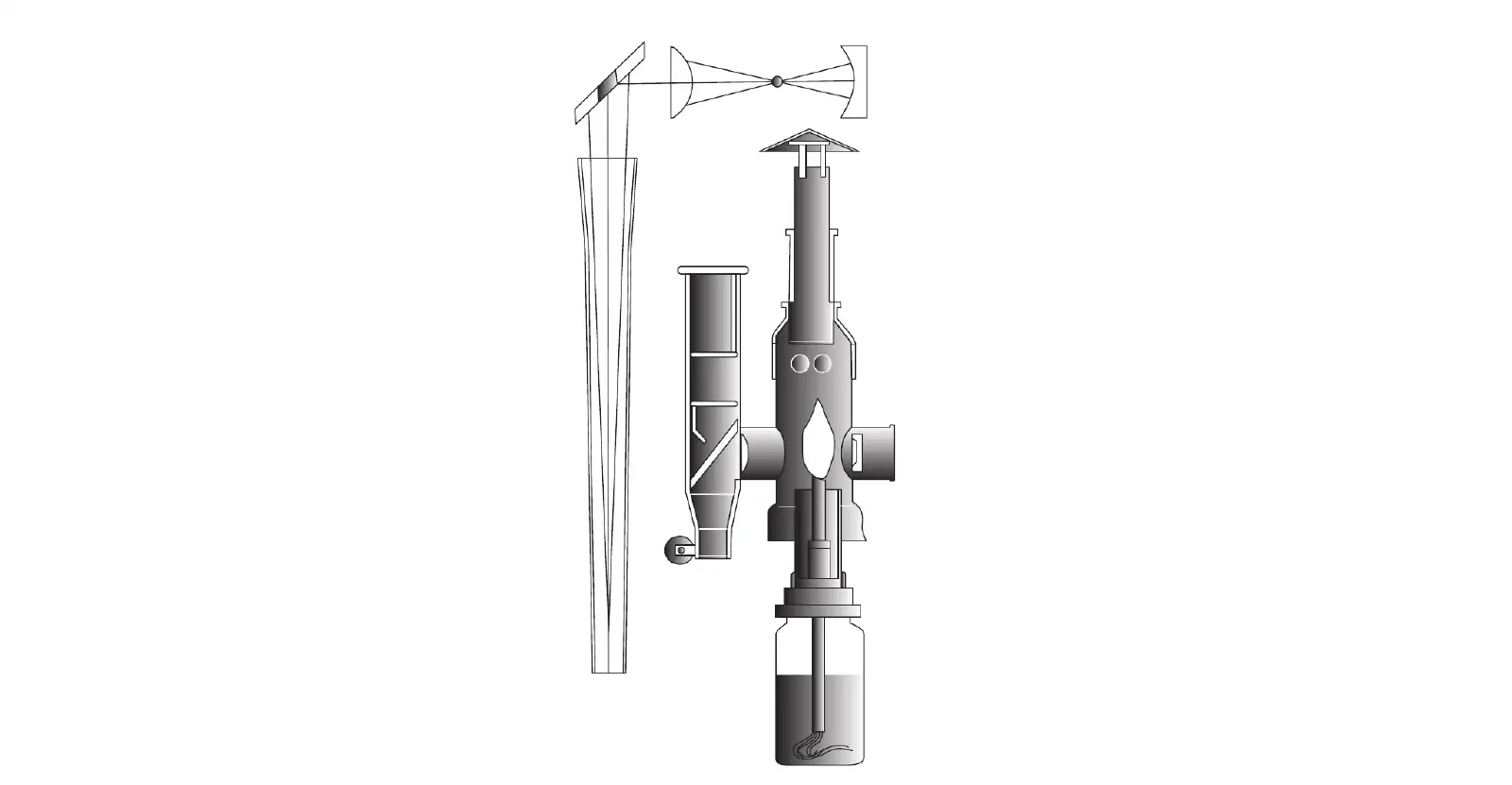

Следующим этапом развития эндоскопии стало внедрение термина «эндоскоп» французским врачом Дезормо в 1853 году [2]. Его прибор состоял из прямых трубок разного диаметра, зеркал и линз с использованием спиртовой лампы.

Это «ноу-хау» усовершенствовал Куссмауль: он добавил гибкий обтуратор, первоначально вводившийся в желудок пациента, и металлическую трубку, вводимую по обтуратору. И в 1867 году впервые выполнил успешную эзофагоскопию, при этом обнаружил у больного новообразование в пищеводе [2].

Однако, несмотря на успехи, метод оставался болезненным для пациентов, о чем свидетельствует опыт Бивена и Вальденбурга в 1868 и 1870 годах [1].

Штерк пошел дальше и придумал эндоскоп со сгибающейся трубкой, ему удалось осмотреть пищевод до кардии.

Следующим шагом была замена гортанного зеркала на систему оптических призм, а освещение предлагалось обеспечить электрической лампочкой (Нитце, 1879г., М. Маккензи, Лоу, 1880г.).

Прорывным стала разработка хирурга Яна Микулича-Радецкого в 1881 году принципиально нового эзофагоскопа с прямым, а не отраженным, видением, который позволил впервые подробно описать как нормальные, так и патологические изменения в пищеводе [3,4].

От диагностики к лечению

Клиника Бильрота в Вене стала важным центром развития лечебной эзофагоскопии, благодаря усилиям Хаккера. Именно он впервые использовал эндоскоп для извлечения инородных тел, что стало важным шагом в замене традиционных хирургических методов эндоскопическим лечением [1].

От жестких к эластичным приборам

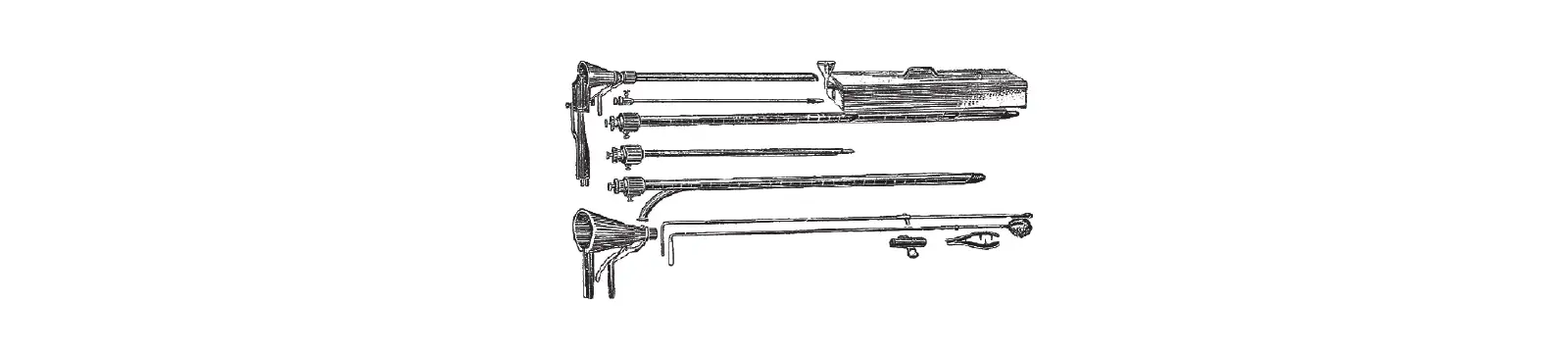

В 1897 году русским врачом П.М. Ревидцовым был предложен эластичный гастроскоп, открывший дорогу к созданию гибких эндоскопов, которые в дальнейшем изменят эндоскопическую диагностику [5]. Процедуру гастроскопии Ревидцев описывал так:

«Прежде всего больному в сидячем положении вводится (без всякого наркоза), наподобие мягкого эластического зонда, наружная труба моего аппарата, затем в том же или еще лучше — в горизонтальном положении с запрокинутой назад resp. вниз головой вводят сквозь первую две другие трубы за раз, вдвигая их внутрь то винтообразными движениями, то простым надавливанием рукой. После введения всех трех частей моего аппарата можно приступить уже к самой гастроскопии» [6].

Следующим важным этапом стала работа русских ученых С.М. Рубашева и В.И. Добротворского, которые в 1912 году описали возможные варианты положения тела пациента при проведении исследования [5]. А в 1928 году Н.И. Максютов и Г.Д. Фельдштейн решили задачу гастрофотографии, создав прибор для получения снимков слизистой желудка — первый в мире успешный опыт эндофото [5].

Фиброскоп: революция в гастроскопии

Гнущийся гастроскоп, созданный Р. Шиндлером в 1923 году, в дальнейшем усовершенствованный в 1932 году в сотрудничестве с Вольфом, стал основой для гастроскопии на несколько десятилетий [5]. Работы Кэмерона и Тейлора в 1930-х годах дополнительно улучшили конструкции, а Бенедикт в 1948 году предложил модель с каналом для биопсийных щипцов [5].

В 1957 году в СССР был разработан эндоскоп с управляемым изгибом, а в 1958 году Хиршович, Кертис, Петерс и Поллард предложили новый тип гастроскопа — фиброскоп, использующий стекловолоконную оптику [7]. Это стало настоящей революцией в гастроскопии, открывшей новые возможности для диагностики и лечения, а также для проведения дуоденоскопии, что значительно расширило горизонты эндоскопического метода.

Важность правильной диагностики

Правильная диагностика, возможная благодаря эндоскопии — ключевой фактор успешного лечения заболеваний пищевода и желудка, в том числе и кислотозависимых.

Для терапии этих состояний широко применяются ингибиторы протонной помпы (ИПП), например, РАЗО (рабепразол). Он обладает рядом отличительных особенностей: максимальный эффект достигается уже после первого приема, он имеет наивысшую фармакологическую активность и предсказуемость действия, не противопоказан пациентам, принимающим несколько препаратов одновременно [8].

Источники:

1. Балалыкин Д.А. Зарождение методов эндоскопической диагностики и лечения заболеваний пищевода и желудка в XIX-начале XX века Часть I //Вестник хирургической гастроэнтерологии. – 2008. – №. 2. – С. 75-82.

2. Давыдов А.И. Зарождение эндоскопии пищевода и желудка //Главный врач: Хозяйство и право. – 2013. – №. 6. – С. 47-49.

3. Mikulicz J. Über Gastroskopie und Ösophagoskopie. – Urban und Schwarzenberg, 1881.

4. Mikulicz J. Zur pathologie und therapie des cardiospasmus //DMW-Deutsche Medizinische Wochenschrift. – 1904. – Т. 30. – №. 01. – С. 17-19.

5. Балалыкин Д.А. Зарождение методов эндоскопической диагностики и лечения заболеваний пищевода и желудка в XIX-начале XX века Часть II //Вестник хирургической гастроэнтерологии. – 2008. – №. 3. – С. 74-86.

6. Балалыкин А.С., Балалыкин Д.А. К истории эндоскопии и эндоскопической хирургии. // Эндоскопическая абдоминальная хирургия. Под ред. А.С. Балалыкина. Московская издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2024, С.18.

7. Балалыкин Д.А. Эндоскопическое исследование желудка в середине XX века. Часть I //Вестник хирургической гастроэнтерологии. – 2009. – №. 3. – С. 74-80.

8. Карева Е.Н. Рабепразол через призму «метаболизм – эффективность» // РМЖ. 2016. № 17. С. 1172–1176.

Комментарии (0)